金崎 亮太

1984年大阪生まれ。

大阪芸術大学卒業後、同大学研究生や、国立美術館での勤務実習と並行し、商業施設での美術展覧会や地域のアートプロジェクトを手がける。

その後、リクルートでの営業職や、阪急百貨店での催事企画職を経て、株式会社アートマネージメントを設立。

芸術大学出身者のための就職・転職のサポート事業を中心に、イベント・展覧会企画、ワークショップやトークサロンの開講など、アートと社会を繋ぐビジネスを展開している。

また、自身も電子音響音楽家として、ピアニストとの共作にて演奏会やインスタレーション作品の発表などもおこなう。

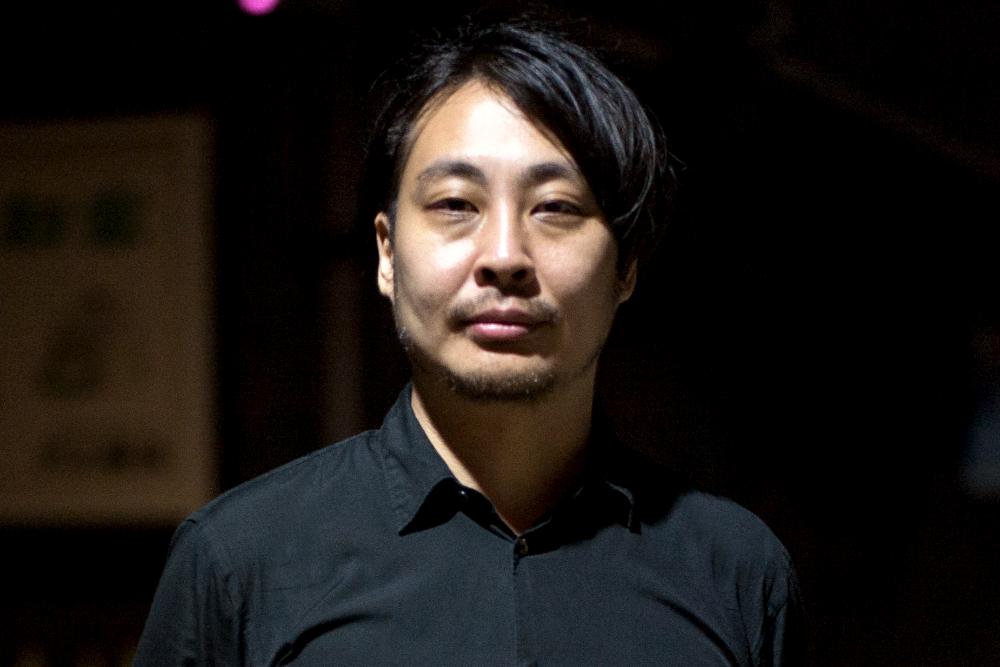

岡本 啓

2004年大阪芸術大学美術学科卒業

独自の手法〈photo brush=フォトブラッシュ〉を駆使し、光学実験のような絵画制作を続ける。

写真を表現媒体としながらカメラを使わず、写真材料である〈フィルム〉と〈印画紙〉の持つ、「光によって発色する」性質を利用し、完全な暗室のなかで、「光」を色彩として、形として、「記録」していく。

印画紙に描くことによって得られる鮮明さは絵の具では表現し難い。岡本は写真の現像行程を「描く」ことと捉え、写真素材の新しい魅力と絵画表現の可能性を提示する。

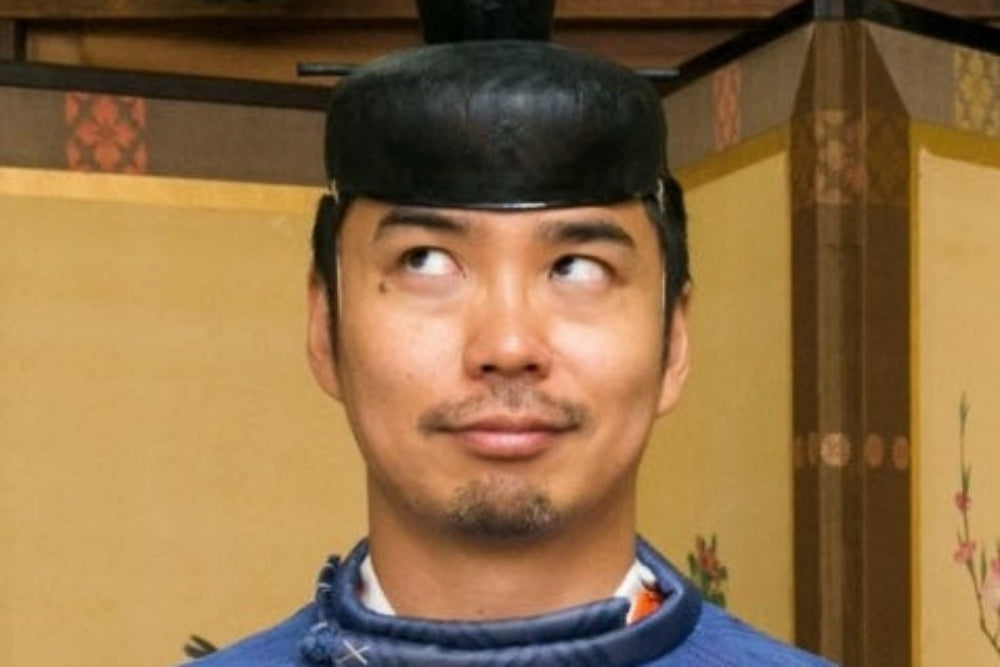

山本 真也

by tomo gallery

画家・俳人・阪神ファン。1978年大阪生まれ。パリでの制作をきっかけに画家となり、京都大学文学部仏文科卒業後、個展・グループ展を多数開催。2016年より俳句活動も本格化し、絵画と言葉を横断する表現を展開。アーティストコレクティブ「301」結成や舞台作品の作詞など、多領域で創作を続ける。偶然と必然の交差を軸に、絵と句、そして生を描く。

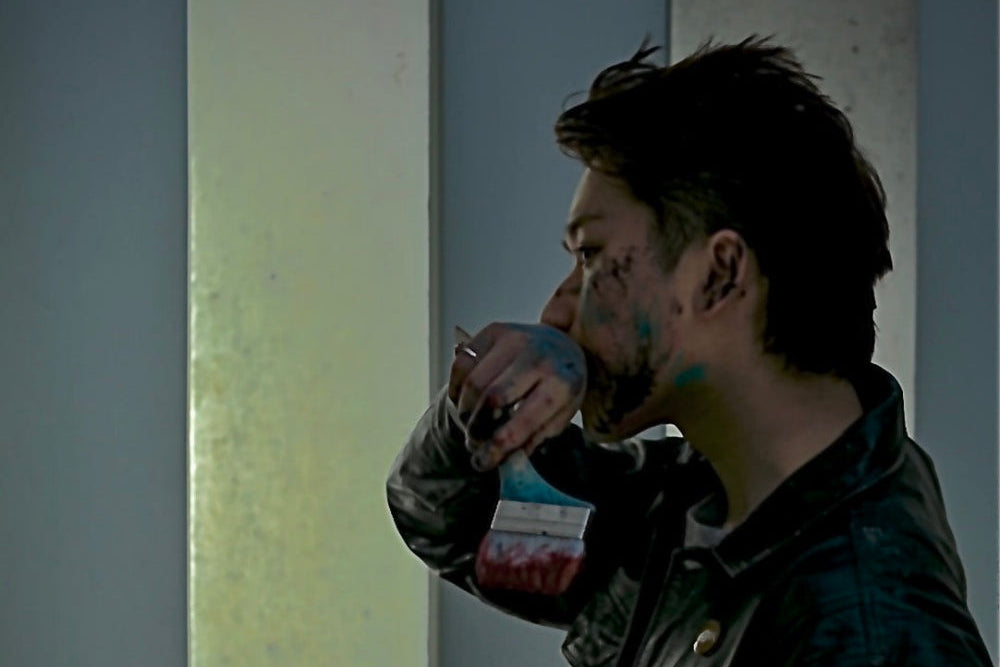

ryosawai

2001年生まれ、兵庫県西宮市出身のアーティスト。2024年に神戸北野で個展を開催。以降、KITAHAMA N gallery、kawano tokyo、神戸北野美術館、無印良品グランフロント大阪などでのグループ展や国内外アートフェアに多数参加。Kobe Art Marche、STUDY×PLUS ASIA ART FAIR、Independent Tokyoなどにも出展。coil upcycle art準入選、NY展入選、神戸北野美術館主催「ART RISING」北野美術館賞を受賞。berberjin藤原裕氏の事務所展示や海外メディアにも取り上げられている。

南村 杞憂

1995年生まれ。

徳島県出身、関西在住。

関西学院大学文学部哲学倫理学専修卒業、神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程前期課程修了。

独学でデジタルファブリケーションの手法を駆使し、インターネットカルチャーやSNS等をテーマに日々けったいなものを制作しています。

制作以外にもラジオMCなども務め、神戸のコミュニティFM「FM MOOV」・「世界の音楽」でレギュラーパーソナリティーとして出演。

横岑 竜之

大阪芸術大学出身

学生時代より、キャラクター

「ハッピーモンスター」を描きはじめ、キャンバスのみならず、

人形等の立体物へと、現在も増殖している。

また、テレビ番組でも取り上げられたことをきっかけに、

アートフェアでもコレクターからの注目を集める。

百上 奈歩

by gekilin.

1989年三重県伊賀市生まれ。大阪芸術大学美術学科油画専攻卒業。伊賀を拠点に、神話性や民族的感覚、身体と自然の循環を主題とした絵画表現を展開。大阪・三重を中心に継続的に個展を開催し、韓国・台湾など海外アートフェアにも参加。時間や祈り、無常観を内包した独自の世界観で注目を集めている。